Llueve en Nueva Deli y no son las lágrimas del monzón. Son chaparrones esporádicos. El viento que sopla del sureste se fue y dejó en el subcontinente, que vacila si cambiarse el nombre por Barath (India en hindi), un calor pegajoso, sofocante, que pega la suela de tus sandalias al suelo como cuando pisas un chicle.

Hoy el Chandni Chowk, el mercado callejero de esta urbe de 30 millones de almas, será un rosario de charcos que te escupen al paso de los tuctuc, los triciclos de los conductores de rickshaw, y de los porteadores de camisa verde. Hoy mejor ponerse ropa vieja. Casi no hay guiris en India. Septiembre no es el mejor mes para las visitas.

En estos doce años en los que estuve sin venir India se ha hecho mayor. En el metro, moderno, limpio, occidental, una generación de indios presume del orgullo de haber pisado el polo sur de la Luna. Fuera en la boca de metro del mercado las vacas van a lo suyo, los monos saltan entre la maraña de cables rebuscando en la basura, y hay cientos de hombres —ninguna mujer— que duermen en la calle sobre sus bicicletas, sobre las carretillas de transporte de arroz, sobre el tejado de un coche, dentro de la tienda, donde pueden.

«Todo estará cerrado durante los próximos tres días». Mi gozo en un pozo. El final del viaje destinado a explorar el viejo Deli está amenazado por las medidas de seguridad del G20. La advertencia la escupe con delicadez el conserje de El Imperial, mi hotel favorito de la ciudad y uno de mis preferidos del mundo. El hotel fue construido en los años treinta y mantiene el encanto de la India colonial, con su estilo art deco y el excelente manejo de las relaciones públicas de su equipo, capitaneado por Ruchi Panwar.

Todo en El Imperial son detalles. En la puerta principal, con su hilera de palmeras washingtonia, la gran altura de los dos shijs, uniformados de blanco, bigote a lo Punjab, y turbante rojo, contrasta con la poca estatura de la botones de rasgos achinados. Bien sabe la gerencia que lo que busca el visitante en El Imperial es ese sueño colonial que aun pervive en sus hoteles y palacios.

El hotel está tomado por la seguridad. Literalmente ocupado. En cada esquina, en cada planta, en cada recodo, en el spa, en el desayuno, en la piscina, en sus tres restaurantes, decenas de hombres y mujeres uniformados de azul, extremadamente discretos, escrutan cada pisada aferrados a sus walkie-talkies. Fuera, a pocos metros del mercado nepalí y tibetano de baratijas, una decena de militares protegen el hotel metralleta en mano. ¡Será por gente!

Todo en Connaught Place —los dos círculos concéntricos de columnatas coloniales— que vertebran el barrio diplomático de Nueva Deli permanece cerrado a cal y canto. Tan solo los huéspedes atraviesan los controles de seguridad. Policías en sus Royal Enfield 350 amarillas dan vueltas para que no se cuele ningún taxi. Uber funciona en esta India Moderna, pero no puede pasar. Los conductores de Uber no hablan inglés, pero los hay a cientos.

Narendra Modi (72) vigila cada doscientos metros. La ciudad está tomada por carteles que dan la bienvenida a los delegados del G20 y todos los preside Modi. Hay elecciones el año que viene. Para la India, la madre India, la llegada al sur de la Luna y ser anfitriona del G20 —con su tradicional política de país no alineado— son, al menos, simbólicamente, bandera de salida de la modernidad

A Putin no se le esperaba porque podría ser detenido si pisa el país (India es firmante del Estatuto de Roma). A Xi Jinping sí se le esperaba, pero no olvidemos que India busca es disputarle a China la supremacía en la zona. Con la profunda crisis económica que Xi tiene que bregar en su país, Modi quiere aprovechar para sacar algunos cuerpos de ventaja.

Miles de macetas numeradas decoran las calles por donde pasaran los delegados. Se han pintado puentes, túneles y bordillos. Hay banderolas por todas partes, no solo en Delhi. Toda India sabe que vienen los del G20.

En Jaipur, la ciudad rosa del Rajastán, también lo saben. Los saben los elefantes deprimidos que suben a los guiris en el Fuerte Ambar, lo sabe el cocktelero del Polo Bar en el impresionante Rambagh Palace —»Señor, algunas habitaciones se venden a 1.000 euros la noche», me cuenta en perfecto español el indio que me hace de guía—. Lo sabe Barbara Miolini, la dueña de Villa Palladio, el hotel rosa, a 11 kilómetros de la ciudad que es el lugar del momento, que ha sido portada de las revistas The World of Interiors o de la versión inglesa del Traveller de Condé Nast. ¡Hasta los cuervos negros, los más listos del mundo, le graznan al G20 que India alcanzará su liderazgo en este siglo! ¡Namaskar!

Llego a Benarés en autobús. ¡Que nadie se pierda una experiencia así por mucho que las cervicales lo paguen! El piloto de IndiGo, la espectacular línea área que me traslada desde Jaipur, se ha sentido indispuesto y nos han bajado a todos sin previo aviso en Lucknow. Tardamos 8 horas en recorrer 314 kilómetros, pero entre una nube de cláxones que suenan como metralletas, contemplo la vida en los márgenes de la carretera.

Mis compañeros de viaje se tumban en el suelo del autobús y se echan la siesta. No hay un solo kilómetro, a un lado y a otro, donde no viva alguien. En las gasolineras los empleados te llenan el depósito (¿en qué momento los conductores renunciamos al derecho a que los gasolineros nos atendiesen y se impusiera el terrorífico autoservicio de combustible? ¿Por qué desde entonces siempre llevo el parabrisas sucio?).

Hasta en la vieja Benarés, fundada once siglos antes de Cristo, con su Ganges muy crecido, los barqueros saben que los delegados fueron a visitar los ghats en dos transbordadores llegados desde Calcuta. «¡Mire señor, lo ve, son de Kolkata, lo pone en la popa», me cuenta mi barquero al amanecer minutos antes de dejarnos flotar frente al crematorio más grande de Varanasi, Manikarnika.

Todo ha cambiado en India para no cambiar. ¡Tanto han descrito los viajeros los crematorios de Benarés que muy poco hay que añadir! La madera de mango espera los cadáveres que bajan frente a la tienducha de Blue Lassi, la mejor tienda de Lassis de la ciudad, decorada con fotografías de carnet de los mochileros. 120 kilos de madera de mango hacen falta para cremar un adulto. La muerte se lleva los cuerpos, que en la creencia hindú no importan tanto como en la cultura cristiana, una vez sumergidos en la contaminación del Ganges, para interrumpir el ciclo de reencarnaciones. Ni a las embarazadas, ni los leprosos, ni a los que mueren por picadura de una cobra, ni a los tullidos, ni a los niños menores de diez años, ni a los santones se los crema. Se los tira al río. La Luna, con su satélite indio posado en el polo sur en busca de agua, los verá marcharse flotando.

India merece este despegue, lleva miles de años esperando. En estos siete días en esta India que tanto amo no he visto ya hombres tirando de palanquines y hay bastantes rickshaws eléctricos. Barath ha superado en población a China y se prevé que de aquí a 2050 podría sumar 200 millones de seres humanos más, hasta alcanzar los más de 1.650 millones de habitantes.

Sigue siendo una democracia. Con 22 idiomas oficiales. Una potencia nuclear y espacial. Con su Uniqlo —el verdadero símbolo de la globalización— en Connaught Place, un restaurante en la lista 50 Best Asia (Indian Acent) y su policía que ha cambiado las varas de madera por unas de metacrilato.

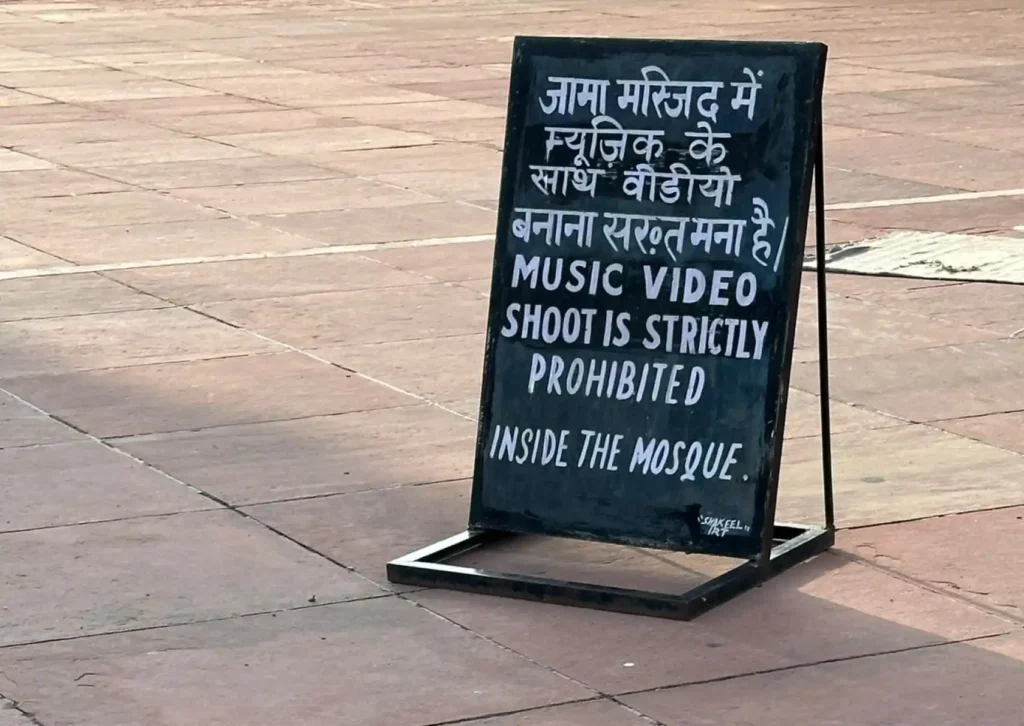

A todos los que pregunto les gusta Modi, menos a la comunidad musulmana —un 15% de la población (200 millones) a la que el nacionalismo hindú le incomoda.

Suenan los cláxones constantemente. La India no conoce la palabra intermitente. Su crecimiento es un disparo. Basta un paseo por el aeropuerto internacional Indira Gandhi donde las tiendas de Hermes y Balenciaga olisquean tu cartera. A 864 kilómetros del mostrador de Fendi en la Terminal 3 hay gente que duerme en la calle en Benarés a pocas calles de la puerta del renovado BrijRama Palace. En la misma ciudad donde el español Álvaro Enterría, el librero de Benarés, se casó con Aratí Náyak y vive hace 30 años. Tiene razón el eslogan turístico del país: ¡Increible India! India es un imán, un imán también en este siglo XXI.